编者按:

毛泽东在《论持久战》中指出:“动员了全国的老百姓,就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海,造成了弥补武器等等缺陷的补救条件,造成了克服一切战争困难的前提。”

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,解放日报“抗战·寻迹上海”报道组多路并进,从不同视角探寻上海抗战印迹。第三路报道,我们将镜头拉升,俯瞰上海各界群众的抗战全景,探寻抗日民族统一战线背后的精神力量。

上海东北角的吴淞,位于黄浦江的入海口。

在每个晴朗的清晨,天还蒙蒙亮时,这里都会聚集起来此打卡拍日出的游客。想来在120年前,前清状元、著名实业家张謇走到这个水陆交通枢纽时,或许也在这里看过旭日东升的场景。那时候的他,看到淞沪铁路建成,吴淞工业兴起、人口集聚,曾怀着要把这里建设成中国大学城、世界教育中心的雄心壮志。

1905年,马相伯在吴淞创办复旦公学,张謇就曾助一臂之力。1912年,也是在他的倡议下,经黄炎培襄助,由张镠在吴淞炮台湾筹建校舍,创办了江苏省立水产学校,又称“吴淞水产学校”,这是我国最早的水产学校之一。同一时段,作为今天大连海事大学、上海海事大学前身的吴淞商船学校在此创办。

而由德国医生埃里希·宝隆于1907年在沪创办的同济德文医学堂,此时已与新创办的工学堂合称同济德文医工学堂。1917年,学校由华人接办,在吴淞租借中国公学和海军学校等校舍办学,先后改称为同济医工学校和私立同济医工专门学校。从1919年开始,该校的吴淞校园动工兴建。

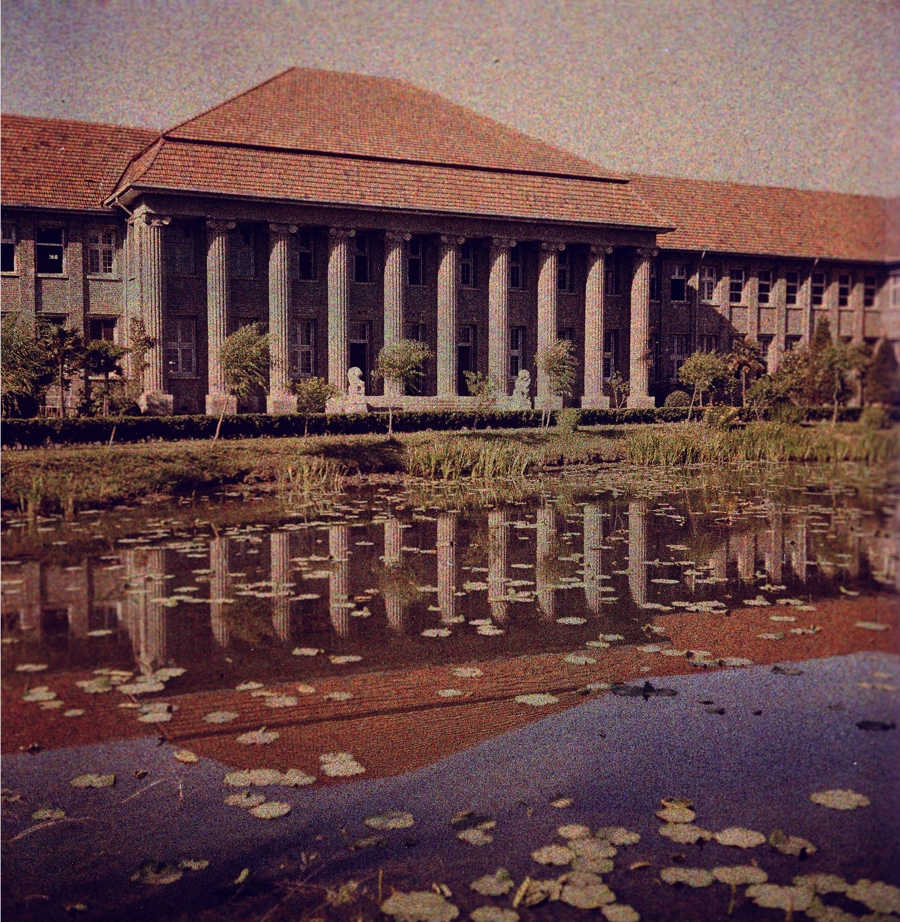

从淞沪铁路到校园之间,当时只有乡村小道,校方出资修建了一条规整的新路,连通校园和车站。新路,即被命名为同济路。根据《同济大学史》载:“吴淞新校舍于1924年春全部落成……校园内不仅有宏伟壮丽的罗马式大礼堂,设备齐全的实习工厂,雅致实用的德籍教员住宅楼,还建造了喷水池、大草坪,环境优美,景色宜人。”随着校园设施、教学设备及学科体系的日渐完备,学校于1923年更名为同济大学,1927年成为国立大学。校河内,年轻的学生们泛舟河上,周末唱着歌去城里吃汤圆。

今天,站在这条还保留着“同济”名字的路上,我们极目远眺四周,想寻找昔日大学城热闹的场景,想再找一找昔日同济的校舍。那些照片里美丽的喷水池、大草坪在哪里呢?即便时移世易,如此规模宏大的礼堂、有着当时最先进设备的实习工厂在哪里呢?起码还应该有一些柱子遗存吧?但是都没有了。一点儿痕迹都没有了。

1937年,“八·一三”日军挑起淞沪战事,在日军无情的炮火中,校园被夷为平地。9月3日,《新闻报》《大公报》等刊载了《敌军破坏文化机关——吴淞同济大学被毁》的消息,并严正指出:“日军如此破坏,实不啻对整个世界文化宣战,狰狞面目,暴露日显。”

1930年代早期吴淞时期同济大学大礼堂。供图 同济大学档案馆

1930年代早期吴淞时期同济大学大礼堂。供图 同济大学档案馆

日军炮火之下,被炸为废墟的大礼堂。供图 同济大学档案馆

日军炮火之下,被炸为废墟的大礼堂。供图 同济大学档案馆

直到1946年春,从同济大学毕业后留校的武忠弼(后来成为著名病理学家、德国科学院院士)辗转回到吴淞,目之所及“片瓦无存,变成了大片稻田”。校园被摧毁得彻彻底底。几经寻找,他终于在已经被当地农民用作农田的地面,抚摸到一片地坪,由此推测应该是大礼堂的混凝土浇筑的地面——这就是唯一的历史见证了。此情此景,令人欲哭无泪。

这也正是敌人的目的。

在目睹日军战火将复旦大学图书馆炸飞、体育馆成为平地,校园里一片狼藉时,1937年10月8日,时任复旦大学校长李登辉在《文摘·战时旬刊》发表《复旦被炸》,控诉日本侵略者企图灭绝我文化的滔天罪行:

“侵略者鉴于吾国民族阵线之坚强,不能在战场上取得预期之胜利,于是横施暴力,对于我国一切农工商业以及学术之建设,无所不用其极摧毁,冀图损毁我国力,而文化机关,尤为其破坏手段之重要目标。复旦大学不独在地上位于炮火密集之区,在精神抗战上亦久已立于抗日的最前线。”

为了保护这部分精神抗战之火,复旦大学滞留上海的师生组成上海补习部,其余部分师生辗转迁到重庆北碚,在嘉陵江边建起战时校园。同济大学则在抗战8年间经历6次迁校,从浙江金华、江西赣州、广西贺县八步镇、取道越南至云南昆明,最后迁往四川南溪李庄(今属四川省宜宾市翠屏区)安下校舍。在远离上海的大后方,在巴山蜀水的怀抱中,在陌生的乡音里和祠堂茅屋里,西迁的学生没有被环境和挫折所打败,相反,他们视这次肉身的漂泊为精神的磨砺。这在另一个角度,彰显了坚持教育之真谛:“惟能饱经忧患而不屈不挠者,方为可贵。”

虽在垂垂老矣之际,虽面对残垣断壁,李登辉仍然相信,目前“所受之打击,不过为其生命史中之一阶段。正与吾国家同样,每经一次艰险,即促成一次新的进步”。他呼吁着,“然暴敌所摧坏者,形体也,其所不能动摇于毫末者,吾坚强之精神也”。

1938年3月21日,在北碚,复旦大学正式上课。炮火落在耳畔,山脚农舍简陋,但这些都未阻挠师生们向学之心,师生的精神是饱满的。1939年11月,创校人马相伯百岁高龄病逝于越南,临终前还牵挂着抗日前线的消息。复旦大学决定于重庆北碚建造相伯图书馆。师生们虽然自己生活困苦异常,但仍以十元、二十元聚沙成塔的形式,热烈响应。1943年夏,复旦相伯图书馆在北碚夏坝竣工。就在筹建图书馆的过程中,1940年5月27日,日军轰炸北碚,教务长、法学院教授孙寒冰等师生罹难。面对眼前可怖的死亡,面对朝不保夕的明天,面对毕业后说不定也没有前程的未来,还要读书吗?书中还有黄金屋吗?

还要的。因为此时读书不是为了追求世俗功名利禄。读书,就是救亡图存。1942年1月起,复旦大学改为国立复旦大学。随后在1941年到1944年仅四年中,复旦600多名学生投笔从戎。

国立复旦大学重庆旧址。沈轶伦 朱雅文 摄于 重庆北碚

国立复旦大学重庆旧址。沈轶伦 朱雅文 摄于 重庆北碚

沿着嘉陵江边长长的石阶,走到窄窄的小路边,便能望见复旦大学北碚旧址。简单的校门上,醒目地写着“国立复旦大学”几个大字。虽然小路静谧,但此处的每一株草木都记得,这条街上曾传出的读书声。

沿着这条小路向东的民宅里,一个导航上跳出的旧居名字,提醒着人们,这里曾经住着一位后来让所有复旦人铭记的名字——陈望道。

这是翻译《共产党宣言》的陈望道,也是教育家、语言学家陈望道、更是未来新中国复旦大学首任校长陈望道。

1940年,陈望道辗转从香港来到了北碚的复旦大学。1942年他出任新闻系主任,为了解决学生没有实习场所的问题,1944年他冒着酷暑到处募捐,1945年终于筹建了一座新闻馆。因为陈望道的到来,新闻系的学生可以在收音室直接收听延安的广播;因为陈望道的存在,嘉陵江边的复旦校园,被师生称为“夏坝的延安”、大后方著名的民主堡垒,团结了民主教授和进步同学。1945年初,中共中央南方局青年组向周恩来提交的工作汇报中,复旦被认为是学校工作的典型和模范。

“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”

高校内迁的道路上,目睹破碎山河、见证炮火侵袭,师生们心中却萌生不屈的斗志。一路的颠簸里,孕育着未来的栋梁。

后来成为两院院士、著名桥梁专家、同济大学原校长的李国豪,在1929年16岁时就以优异成绩考入同济大学,家境贫寒的他设法坚持读完了2年德语、5年本科学业,1936年以全优的成绩毕业,又返校任教,担任两门课程的助教。校园被毁后,同济大学开始了漫长的六次迁移。趁假期回梅县老家看望年迈祖母和母亲的李国豪,听说迁校金华,想方设法风尘仆仆赶往金华。很快,学校再次迁徙,他急得和毕业留校的同事纪增觉一起骑着自行车赶去赣州,只为能继续授课。

这约900公里的跋涉,要穿越山区和乡村,经过战火和轰炸,仅凭两辆自行车,究竟是如何做到的呢?80多年后,我们坐在同济大学四平路校区中德大楼的办公室内,听同济大学教授、李国豪校长儿子李乐曾讲述父辈的故事时,尤能感到那一份勇毅无畏的热血澎湃。

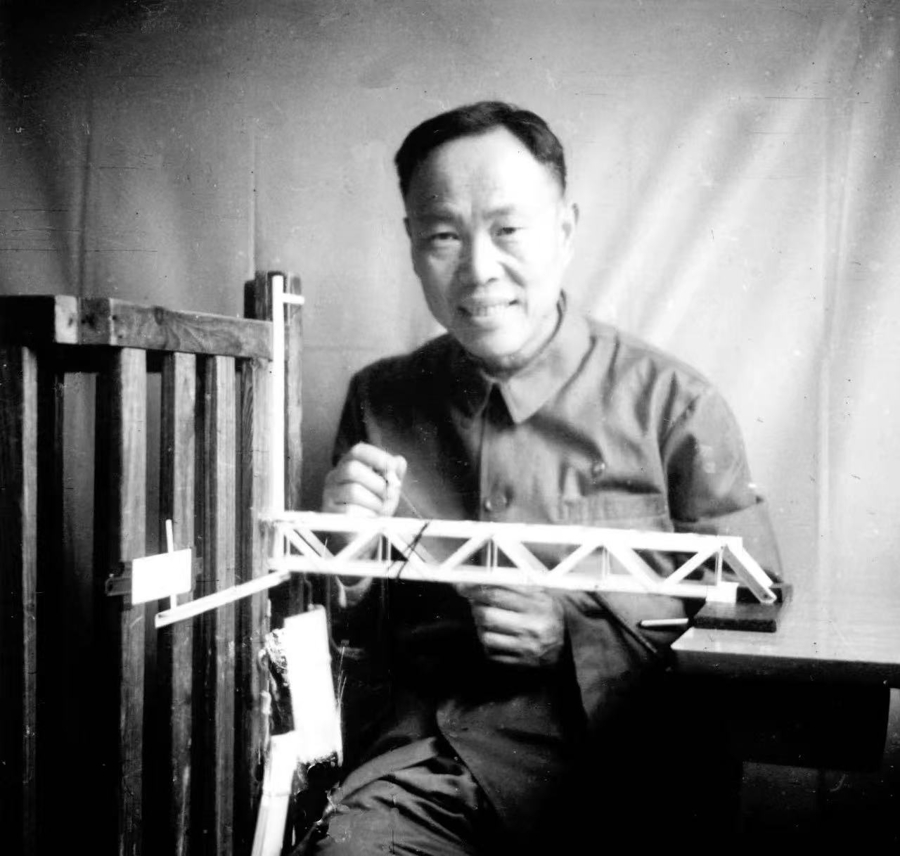

李国豪

李国豪

1943年,日后成为第二军医大学附属东方肝胆外科医院院长、肝胆外科专家的吴孟超此时只有21岁。此前已经在昆明同济大学附属中学就读的他,跟随同济来到四川李庄,吴孟超如愿以偿地考上同济大学医学院,成为医学前期学生(当时同济大学医学分为医前期和后期,前期学基础知识,经考试合格后,进入后期学习临床及各项具体医技)。

吴孟超生前接受媒体时回忆他的同济缘:“医前期‘闯三关’闻名遐迩。所谓三关是指解剖、生理和生化,全都是口试。闯过三关的人学习史上就留下了光荣的一页。于是,在李庄,白天,茶馆、江边,到处都能轻易看到捧着书本死啃的医学院同学;晚间,在黯淡的菜油灯下,他们孜孜不倦,Durchfallen(德语,意为考试失败)这个字老在脑子里打转,所以虽然倦极欲睡,也只好揉揉眼睛再念下去,就这样,常常通宵达旦。”

医学生的课堂里,“两班学生共同坐在一教室中,听讲着神秘的人体构造,那就是上解剖课。墙壁上挂满了彩图,讲台上放着骨骼内脏,起初对着死人白骨不免恐惧而生厌,但为了自己来此之目标,及每一根骨头肌肉及内脏之形状名称,非详细研究不可,又很习惯地把它当作了用具。”“解剖室内有蓄尸池,一走进去,就有一股刺鼻难闻的石炭酸及福尔马林的气味来欢迎我们。”

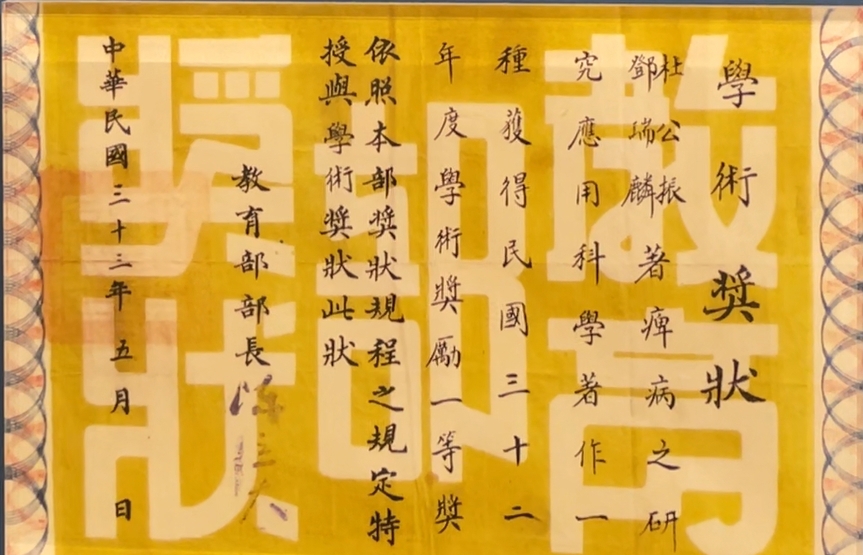

在李庄,唐哲、李化民、杜公振、邓瑞麟等研究发现了当地民众长期食用土法熬制的食盐中氯化钡超标的问题,提出在钡含量超标的食盐中添加一定剂量的芒硝,治愈了困扰了川南广大地区百姓的“麻脚瘟”。

同济大学医学院教授唐哲、杜公振和助教邓瑞麟攻克“麻脚瘟”,获1943年国民政府教育部学术奖励一等奖。供图 同济大学档案馆

同济大学医学院教授唐哲、杜公振和助教邓瑞麟攻克“麻脚瘟”,获1943年国民政府教育部学术奖励一等奖。供图 同济大学档案馆

虽然医学生的“大体老师”令李庄的父老乡亲生畏,工学生的滑轮机械运转原理令人看不懂,他们只是凭着朴素的善良知道孩子们在学有用的知识,也用朴素的慈爱把“保护年轻人就是保护未来”画了等号。所以,为了迎接这些师生,他们毅然腾出了自家的院子和祠堂,把庙宇里的神佛请下神龛,让娃娃们有地方铺开书本和纸笔。

万里长江,滔滔不绝,同济从长江尾的吴淞来到长江头的李庄,在这里安放下平静的书桌。1941至1946年,国立同济大学医学院、工学院、理学院、法学院及其附设高级工业职业学校、新生院、附中等先后有近5000名师生员工遍布李庄古镇的角角落落。禹王宫、祖师殿、东岳庙、南华宫,肖家院子、刘家院子、曾家院子,麻柳坪、下麦坝、官山,寺观庙宇、会馆祠堂,民房私宅、公共用地,或让与,或租赁,或新建,国立同济大学在李庄扎根。“六年间,李庄士绅官民,竭力为这所‘吾国学校中最有代价之学校’解难,而同济师生们,致力潜心问学、科教济世,投身文化抗战、救亡图存,追逐理想,不负光阴。”李庄古镇同济工学院旧址前有这样一段导语。

祖师殿成为同济大学医学院办学点。沈轶伦 朱雅文 摄于 四川宜宾李庄

祖师殿成为同济大学医学院办学点。沈轶伦 朱雅文 摄于 四川宜宾李庄

1945年8月15日,同济青年广播新闻社用自制的无线电将日本投降的消息传到李庄:

抗战胜利了!小日本投降了!

那天晚上,吴孟超喝醉了。

李庄沸腾了,同学们纷纷上街狂欢,茶馆饭店街上到处都是人!富裕一点的同学倾其所有,领着大家上了当地最高级的“留芬”饭店吃饭喝酒。

在北碚,复旦的学子闻讯后都兴奋地跳起来,甚至砸碎了好多茶馆的茶碗。登辉堂前立刻悬挂出了两只汽灯。夏坝上的爆竹声,相连不断响彻云霄。校长亲自提了火把,领导学生唱抗敌救亡歌曲。第二天,几个院长都上台唱了戏,陈望道先生因为不会唱戏,在同学们再三催促中,诵读古文一篇,甚为精彩。同学们欢呼不已。

今日,我们沿着江水,从长江第一古镇李庄,一直来到重庆北碚的作孚广场。夜晚,人们在江边散步,几个孩子在嬉戏,小贩在卖凉粉。有人开了直播,对着支起的手机唱歌。夜晚的江面上没有灯,但能依稀看到湍急的河水拍打着两岸。几个年轻人趴在江边的栏杆上,不疾不徐地聊着天。不再有恐惧,不再有痛苦,不再有破碎,这是和平年代一个平常的夜晚,却是当年众人从未奢望的宁静。

1944年,在李庄的同济学生响应“一寸山河一寸血,十万青年十万军”的号召,全校1/3的学生近700人报名参军,其中不乏家境优渥的子弟,有近视的学生为了通过视力检测,硬生生背下了视力表。1945年1月4日,在江边的北碚轮船码头,复旦师生高举“欢送江汉健儿”欢送从军同学。那一刻,“祈战死”的歌声直冲云霄,那一刻,学子们都愿意奔赴未知的战场以身许国。

炮火的凶残,无法改变河流的方向。

属于正义的胜利,终于到来!

1945年12月,远东国际军事法庭决定对日本军国主义分子进行审判。42岁的复旦大学教授梅汝璈被选为中国法官。1946年3月19日,梅教授从上海启程赴日。也正是在1946年9月底,最后一批复旦大学物资、员工和行李乘船东下,复旦大学留渝迁校办事处完成使命解散。

在李庄,当满载着学生老师和书籍的船身,远到再也看不见时,古镇又恢复了静谧。

但有一些东西留下了。师生们帮助古镇比县城更早10年用上电灯,举办的“人体解剖展览”给古镇带来了科普启蒙。正是因为李庄在川,1946年初,吴孟超医前期考试通过后,到四川宜宾(当时医学院设在宜宾)进入医后期学习。新中国成立后,这一时期同济毕业生中成为“两院院士”的就有20余位,包括朱洪元、陶亨咸、唐有祺、俞鸿儒、卢佩璋、吴孟超、王守武、王守觉等人。

复旦则在夏坝原址留下了私立相辉学院(后被并入西南农业大学、重庆财经大学等),许多制度均延续了复旦作风。1949年,中国杂交水稻之父袁隆平考入该院农学院。

大学之大,非有大楼之谓也,乃有大师之谓也。

这句话的含金量,随着时间的推移,越发显出珍贵。一如江水啊,什么都记得。

今年出版的《中国抗战》记录着:根据南京国民政府教育部统计,全民族抗战爆发战前,全国专科以上学校共108所。八一三事变后,上海的同济大学、大夏大学、复旦大学、光华大学、上海法学院、东吴大学、吴淞商船专科学校、私立两江女子体育专科学校等8所院校相继内迁。除了大夏大学迁贵阳和赤水外,其余均辗转奔向四川。

这一次高校内迁至大后方,是在炮火中的无奈之举,但师生们却用人格竖起了精神的丰碑,支持了抗战,也赓续了教育,并在多方面推动了西南地区教育现代化,为中华民族保留了科学和文化的种子。

书中写道,那个时代,“校园墙内浓厚的民主气氛,感染着围墙外的广阔世界,甚至辐射到穷乡僻壤,而且内迁高校师生通过教学科研活动,与工矿业企业专业技术人才结合,为战时生产与科研做出了巨大贡献。”

盈昌配资-股票配资平台平台-昆明配资公司-配资炒股平台网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。